Николай I: апогей самодержавия. Внешняя и внутренняя политика Николая I- апогей самодержавия «Апогей самодержавия»

История России XVIII-XIX веков Милов Леонид Васильевич

§ 1. Николаевское самодержавие

Политические представления Николая I . Вступив на престол, Николай I свою главную задачу в области внутренней политики видел в укреплении самодержавной власти. События 14 декабря, которые произвели на него огромное впечатление, он связывал со слабостью покойного императора, с его конституционно-реформаторскими начинаниями. Николая I беспокоило состояние умов в России, брожение, охватившее разные общественные слои, он связывал с влиянием европейского радикализма. Ему приписывали слова: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока, Божиею милостью, я буду императором».

Не обладая ни способностями Александра I, ни его политическим кругозором, он, став императором в тридцать лет, без колебаний принял на себя бремя правления, полагая, что их с избытком заменят твердая воля и работоспособность. У него был ясный систематический ум, отличная память, он хорошо разбирался в инженерном деле и, как все сыновья Павла I, был знатоком фрунта. В науке он ценил ее прикладную сторону, к просвещению относился подозрительно, презирая беспокойный «дух времени». Ему было присуще бездушное рационально-механистическое восприятие мира, правильное государственное устройство он понимал как работу хорошо налаженного механизма, которому подчинены дела и помыслы всех людей. Образцом для него была военная служба: «Здесь порядок, строгая безусловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из другого, никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться. Я смотрю на всю человеческую жизнь, только как на службу, так как каждый служит». Милитаризм был внутренней потребностью царя. По свидетельству его личного друга А. X. Бенкендорфа, «развлечения государя со своими войсками, по собственному его признанию, единственное и истинное для него наслаждение».

Николай I искренне считал себя помазанником Божиим и твердо защищал самодержавную власть от любых посягательств. При нем самодержавие достигло своего апогея, когда весь ход государственных дел определялся лично императором, все нити государственного управления находились в его руках. Утверждая прерогативы самодержавия, Николай I следовал политическим наставлениям Карамзина, которого он высоко ценил. Царь верил в самодержавную инициативу, но упрощенно представлял ее единственно как гарантию внутреннего спокойствия. Когда в 1830 г. во Франции началась революция и была свергнута династия Бурбонов, он рассуждал о том, что «Россию наиболее ограждает от бедствий революции то обстоятельство, что у нас со времен Петра Великого всегда впереди нации стояли ее монархи». Самодержавную власть он понимал как безграничное самовластное вмешательство в ход даже самых мелких государственных дел, как право распоряжаться судьбами подданных. Он сам определял мундирные цвета полков, редактировал сочинения Пушкина, указывал, какими должны быть построения кордебалета на императорской сцене.

Манифест 13 июля 1826 г . Николай I не простил декабристам их выступления. Он покарал их с «примерной жестокостью», не желая при этом знать, что расправа над ними противоречила российскому законодательству и давней политической традиции, которая обязывала монарха править, опираясь на первенствующее сословие. В день казни декабристов 13 июля 1826 г. был издан написанный Сперанским Высочайший манифест, который возвещал о суде над государственными преступниками: «Дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено; преступники восприяли достойную их казнь; Отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его таившейся». Важнейший документ николаевской эпохи, Манифест 13 июля утверждал незыблемость вековых устоев России: «В государстве, где любовь к монархам и преданность престолу основаны на природных свойствах народа, где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут усилия злонамеренных: они могут таиться во мраке, но при первом появлении отверженные общим негодованием они сокрушатся силою закона. В сем положении государственного состава каждый может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его хранящего, и спокойный в настоящем может прозирать с надеждою в будущее. Не от дерзностных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления».

В Манифесте 13 июля впервые были официально высказаны догматы, которые спустя несколько лет развил С. С. Уваров. Их важнейшей составной частью стало противопоставление России и Европы, русских и европейских политических, общественных и культурных идеалов: «Не в свойствах, не в нравах российских был сей умысел. Составленный горстию извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную; но в десять лет злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. Сердце России для него было и будет неприступно. Не посрамится имя русское изменою престолу и Отечеству». События «мгновенного мятежа», говорилось в Манифесте, соединили все сословия в преданности государю, «тайна зла долголетнего» раскрылась, «туча мятежа» была рассеяна. Единодушное соединение всех верных сынов отечества укротило зло, «в других нравах неукротимое». Манифест провозглашал: «Горестные происшествия, смутившие покой России, миновали и, как мы при помощи Божией уповаем, миновались навсегда и невозвратно».

Манифест обращал внимание российских подданных на нравственное воспитание детей: «Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, - недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец - погибель. Тщетны будут все усилия, все пожертвования правительства, если домашнее воспитание не будет приуготовлять нравы и содействовать его видам». Дворянству - «ограде престола и чести народной» - предлагалось стать «примером всем другим состояниям» и предпринять «подвиг к усовершенствованию отечественного, не чужеземного воспитания». Высказанный дворянству упрек знаменателен: император считал, что недовольное жестокой расправой над декабристами дворянское общество с ним в ссоре.

Манифест 13 июля заложил идейные основы николаевского самодержавия. В историю России оно вошло как первая попытка идеократического правления, когда целостная, повсеместно насаждаемая и жестко контролируемая система воззрений определяла основы внутренней и внешней политики, развитие просвещения и культуры, частную жизнь граждан. Поддержание социальной и политической стабильности, противостояние разрушительным европейским учениям требовали возведения «умственных плотин» и создания универсальной идеологической доктрины. Решать эту задачу выпало С. С. Уварову, который принадлежал к тем немногим николаевским сановникам, кто никогда не служил в военной службе. Однако царь ценил его политический кругозор, умение обращать на пользу самодержавию достижения европейской мысли.

Николаевская идеократия. Уваров был умен, прекрасно образован. В александровское время он был попечителем Петербургского учебного округа, в 1818 г. стал президентом Академии наук. В общественной жизни слыл последователем Карамзина, входил в «Арзамас». В разгар борьбы с Наполеоном Уваров написал несколько французских брошюр, обращенных к европейскому общественному мнению, где идейно обосновал необходимость противостояния деспотизму. Он выражал надежду, что «цари, народы на могиле Бонапарта совместно принесут в жертву деспотизм и народную анархию». Революция была для него «грудой преступлений и бесполезных несчастий». Убежденный монархист, Уваров полагал, что республиканский строй «неприменим к современной системе великих европейских государств». Общеевропейским идеалом он считал легитимное правление, где «мощные барьеры обеспечивают гражданские свободы личности».

После 14 декабря арзамасский либерализм Уварова улетучился. В 1832 г. он был назначен на пост товарища министра народного просвещения. Его первым шагом стало очищение Петербургского университета, выразившееся в увольнении неугодных профессоров, вторым - ревизия Московского университета, где было раскрыто «дело Сунгурова»: студенты обвинялись в сочувствии польским повстанцам. Изучив причины «своевольства» студентов, он пришел к выводу: «Не ученость составляет доброго гражданина, верноподданного своему государю, а нравственность его и добродетели». Благодаря Уварову нравственность и добродетель стали категориями николаевской внутренней политики.

Стержнем уваровского отчета о ревизии Московского университета стала мысль привести всю культурную и общественную жизнь России «к той точке, где сольются твердые и глубокие знания с убеждением и теплою верою в истинно русские хранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества». Отчет получил одобрение императора, Уваров стал министром народного просвещения. Находясь на этом посту, он окончательно систематизировал те воззрения, что стали основой николаевской идеократии и сводились к доктрине превосходства православной и самодержавной России над европейским Западом. Эти идеи лежали в основе манифестов Сперанского и Блудова, начала были изложены в поздних политических сочинениях Карамзина. Цель доктрины Уваров формулировал четко: «Изгладить противоборство так называемого европейского образования с потребностями нашими; исцелить новейшее поколение от слепого, необдуманного пристрастия к поверхностному и иноземному, распространяя в оных душах радушное уважение к Отечеству».

Призванный императором к решению задачи, которая была тесно связана «с самою судьбою Отечества» и заключалась в том, чтобы «найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие», Уваров провозгласил национальными началами православие, самодержавие и народность. Он утверждал: «Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общественного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть… Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия». Следование основам православия и самодержавия отвечало давним традициям консервативной общественной мысли. Народность, понимаемая как особые свойства русского народа - покорность, смирение, долготерпение, потребовала пояснений: «Относительно народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий; но народность не заставляет идти назад или останавливаться, она не требует неподвижности в идеях».

Доктрина Уварова идеально соответствовала представлениям Николая I о русском народе, о России и ее месте в мире. Внешнеполитические успехи, прочное внутреннее положение Российской империи как бы подчеркивали ее особое место в Европе, служили подтверждением правоты доктрины. Это была теория казенного патриотизма победоносной военной империи. Из нее вовсе не вытекала необходимость политической и экономической изоляции России, но весьма желательной представлялась изоляция идейная. Основанная на идее национальной исключительности и имперского превосходства, она стала необходимым и важным компонентом внутренней политики Николая I. Уваровская триада, которую иногда называют «теорией официальной народности», обеспечивала стабильность николаевской системы.

Доктрина Уварова претендовала на универсальность, она была обращена ко всем сословиям. По распоряжению Николая I в 1833 г. композитор А. Ф. Львов создал народный гимн на слова В. А. Жуковского. Львов вспоминал: «Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, годный для войск, годный для народа - от ученого до невежды». В этих словах отражено стремление николаевской идеократии к всеохватности и общедоступности. Однако проповедь казенного патриотизма, православия и народности, понимаемой в «русском духе», была заведомо неприемлема для значительной части российских подданных, которые не были русскими и принадлежали к иной конфессии. Естественным ответом на нее стал национализм нерусских народов.

Преобразование императорской канцелярии. При воцарении неопытный Николай i не представлял хода работы государственной машины, но твердо знал, что ему не нужен первый министр. Впавший в глубокую депрессию Аракчеев был отстранен от «общегосударственных дел», что не означало отказа от основных принципов аракчеевщины. Вслед за Аракчеевым вскоре оказался не у дел популярный в армии А. П. Ермолов. Император доверял немногим, среди которых были лично ему близкие А. X. Бенкендорф, И. Ф. Паскевич, А. Ф. Орлов. Влияние на дела сохранили начальник Главного штаба И. И. Дибич, министр финансов Е. Ф. Канкрин и министр иностранных дел К. В. Нессельроде.

Стремясь увеличить свое влияние на государственные дела, Николай I провел общее преобразование императорской канцелярии. Созданная в 1812 г. Собственная его императорского величества канцелярия первоначально занималась всеми делами, требовавшими решения императора. В январе 1826 г. прежняя канцелярия была переименована в I Отделение, и было образовано II Отделение, предназначенное для сборов и систематизации законов Российской империи. В июле того же года возникло III Отделение, затем их число увеличилось до шести.

В I Отделение все центральные ведомства должны были каждое утро доставлять сведения о своей деятельности и особо представлять дела, которые требовали личного рассмотрения царя. У Николая I возникала иллюзия, что государственные дела постоянно находятся под его контролем. Для повседневного вмешательства во все сферы правительственной деятельности и общественной жизни он использовал офицеров свиты. Генерал-адъютанты и флигель-адъютанты исполняли самые разные поручения. К примеру, С. Г. Строганов в 1826 г. ревизовал Московский университет, и по его представлению было запрещено преподавание философии.

Чтобы глубже разобраться во внутреннем состоянии империи, царь приказал делопроизводителю Следственного комитета А. Д. Боровкову составить свод мнений декабристов, высказанных ими в период следствия. Он часто их просматривал и оттуда «черпал много дельного». Для изучения возможности государственных преобразований 6 декабря 1826 г. был образован Секретный комитет во главе с давним сотрудником Александра I В. П. Кочубеем. Комитет должен был разобрать бумаги, оставшиеся в кабинете Александра I, где было немало проектов конституционных преобразований и решения крестьянского вопроса. Туда же был передан свод показаний декабристов. Первостепенную роль в Комитете играл Сперанский, в котором Николай I нашел «самого верного и ревностного слугу с огромными сведениями, с огромною опытностию». Более всего членов Комитета занимали сословный вопрос и административные преобразования. Кочубей считал полезным обратить внимание правительства на «рабство» помещичьих крестьян, но призвал к осторожности, «удаляя всякую мысль о даровании мгновенно свободы».

По мнению членов Комитета, следовало освободить Государственный совет от административных и судебных дел, оставив в его ведении составление законов. Предлагалось разделить Сенат на Сенат правительствующий, куда входили бы министры, и Сенат судебный. Тем самым последовательно проводился принцип разделения властей. В низших местных учреждениях, волостных и сельских, усиливалось коллегиальное начало и допускались выборные должности, что могло служить ограничению чиновничьего произвола. Сословная реформа призвана была укрепить права дворянства. Главный принцип преобразований, предложенный Комитетом 6 декабря 1826 г., заключался «не в полном изменении существующего порядка управления, но в его усовершенствовании посредством некоторых частных перемен и дополнений, соответствующих истинным нуждам государства». Проработав более трех лет, Комитет прекратил свои заседания. План административных и сословных преобразований был отложен.

Кодификация законов. Важное место в системе николаевской идеократии было отведено II Отделению. Оно должно было заниматься кодификацией законов, ему же «в порядке верховного управления» вменялось в обязанность разрешать отступления от законов. Благодаря II Отделению император контролировал всю законотворческую деятельность. Отвергнув конституционные начинания Александра I, Николай I противопоставил им систему, которая давала возможность упорядочить российское законодательство и, как ему казалось, ограничить судебный и административный произвол местных властей. Он придавал важное значение кодификации законов, что подразумевало систематизацию действующего законодательства. Со времен Соборного уложения царя Алексея Михайловича накопилось много противоречивых установлений, что делало актуальной задачу создания нового всеобъемлющего законодательства, своего рода нового Уложения.

Отказавшись от мысли разработать новый юридический кодекс, Николай I поручил II Отделению, в работе которого главную роль играл Сперанский, распределить в хронологическом порядке и подготовить к печати законы Российской империи от 1649 г. до конца царствования Александра I. Так возникло «Полное собрание законов Российской империи». Затем Сперанским и его сотрудниками были выбраны и распределены по соответствующим разделам те законы, которые должны были составить действующее законодательство. К 1832 г. был подготовлен знаменитый «Свод законов Российской империи», который начал действовать как «положительный закон» с 1 января 1835 г.

Николай I не поощрял стремление Сперанского вносить дополнения и изменения в действующее законодательство. Ему органически было чуждо творческое начало. Свод законов выполнял регламентирующую и стабилизирующую роль, но с его появлением ничего нового в административную и судебную практику самодержавия внесено не было. Объективно он укреплял всевластие бюрократии.

Первый раздел первого тома Свода законов носил название: «О священных правах и преимуществах верховной самодержавной власти». Здесь были изложены правовые понятия, определявшие объем полномочий царя. Первая статья этого раздела гласила: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает». Это была апелляция к теории божественного права, которая в XIX в. давно устарела. Согласно дальнейшим статьям Российская империя управлялась на «твердых основаниях положительных законов, исходивших от самодержавной власти». Император становился единственным источником законности.

Свод законов знал принцип разделения властей, который особо тщательно оговаривался в отношении прав и обязанностей министерств. Власть законодательная, как составляющая ведение Государственного совета, и власть судебная, как принадлежащая Сенату и судебным местам, были исключены из их функций: «Существо власти, вверяемой министрам, принадлежит единственно к порядку исполнительному: никакой новый закон, никакое новое учреждение или отмена прежнего не могут быть установляемы властию министра». Особо подчеркивалось: «Никакое министерство само собою никого судить и никаких тяжб решить не может». Министерствам принадлежала исполнительная власть: «В порядке государственных сил министерства представляют установление, посредством коего верховная исполнительная власть действует на все части управления». Функциональное разделение властей, установленное Сводом законов, упорядочивало работу государственного механизма, но не могло заменить отсутствия политической системы независимых и взаимно уравновешивающих ветвей власти. Император не только непосредственно осуществлял законодательные и исполнительные функции, но и постоянно вмешивался в решения судебных инстанций. Субъективное стремление Николая I к справедливости в таких случаях нередко вело к актам монаршего произвола.

III Отделение. В январе 1826 г. Бенкендорф подал царю проект «Об устройстве высшей полиции». Он предлагал создать политическую полицию, построенную на основах «строгой централизации» и простирающуюся на «все пункты империи». Реализация проекта была возложена на самого Бенкендорфа, который вскоре возглавил III Отделение собственной его императорского величества канцелярии. Одновременно он был шефом Отдельного корпуса жандармов. Штат III Отделения был немногочисленным, но его деятельность была эффективна. Оно располагало сетью тайных агентов в России и за границей.

На III Отделение было возложено наблюдение «за общим мнением и народным духом», сыск по политическим делам, надзор за общественными деятелями, писателями и учеными. Ему подчинялись секретные политические тюрьмы. Одновременно оно следило за иностранными подданными в России, осуществляя функции контрразведки, ловило фальшивомонетчиков, ведало расколом и сектантством, надзирало за действиями администрации, вело статистику крестьянских волнений. III Отделение должно было составлять ежегодные отчеты о состоянии умов в империи, представляемые императору. Призванное обеспечивать «безопасность престола и спокойствие государства», III Отделение было органом, который позволял императору контролировать полицейско-карательные функции. Его деятельность укрепляла личную власть Николая I, но объективно ослабляла государство, так как возникал чреватый конфликтами параллелизм в действиях III Отделения и Министерства внутренних дел.

IV, V и VI Отделения императорской канцелярии ведали воспитательными и благотворительными учреждениями, подготовкой реформы в государственной деревне, кавказскими делами. В целом императорская канцелярия, выполняя не только надзорные функции, подменяла собой соответствующие ведомства, ее деятельность неизбежно вносила дезорганизацию в работу государственного аппарата. Достигавшаяся при этом предельная централизация управления давала кратковременный эффект.

Цензура и образование. Цензура была важной частью николаевской идеократии. Именно на цензурные инстанции возлагалась ответственность за состояние дел в литературе и театре, за общее состояние умов и народную нравственность. В 1826 г. император утвердил Цензурный устав, который современники назвали «чугунным». Был учрежден Главный цензурный комитет, который подчинялся Министерству народного просвещения. Цензурный контроль, помимо Цензурного комитета, осуществляли самые разные ведомства: Синод, Академия наук, Министерство императорского двора, университеты. Была цензура театральная, духовная, военная. Верховный надзор был обязанностью III Отделения, для которого общественное безмолвие было свидетельством успеха в овладении умами.

Цензурный устав 1826 г. требовал от цензоров «ограждения святыни престола, постановленных от него властей, законов отечественных, нравов и чести народной и личной от всякого, не только злонамеренного и преступного, но и неумышленного на них покушения». Цензоры обязаны были действовать согласно «политическим обстоятельствам и видам правительства», не пропускать сочинений, колеблющих христианскую веру и порицающих монархический образ правления или содержащих «предположения о преобразованиях каких-либо частей государственного управления». Для Николая I это был естественный ответ на реформаторские настроения прошлого царствования.

Устав 1826 г. требовал от цензоров контролировать не только политическую, но и литературную сторону сочинений, «ибо разврат нравов приуготовляется развратом вкусов». Произвол был столь велик, что два года спустя правительство вынуждено было дать новый Цензурный устав, где цензорам рекомендовалось не придираться к словам и отдельным выражениям.

Николай 1 охотно играл роль покровителя науки и высшего образования, хотя и полагал, что университеты являются рассадниками вольнодумства. Он понимал, что для государственной службы требуются подготовленные чиновники. В его царствование были открыты Технологический и Межевой институты, Училище правоведения, Военно-морская академия и другие специальные учебные учреждения. По университетскому Уставу 1835 г. лица, окончившие университет, получали чин 10-го или 12-го класса по Табели о рангах. Уваров наладил систему подготовки отечественной профессуры, способствовал заграничным командировкам молодых ученых, открывал новые кафедры.

Народные выступления и национальные движения. Серьезным испытанием для николаевского режима стали европейские революционные потрясения 1830–1831 гг., восстание в Царстве Польском, холерные бунты в России, выступления матросов в Севастополе и военных поселян Новгородской губернии.

В июне 1830 г. недовольные карантинными мерами, установленными для предотвращения заболевания чумой, но сопровождавшимися грубыми злоупотреблениями властей, восстали матросы флотских и рабочих экипажей Севастополя. Военный начальник города Столыпин был убит, власти подавили выступление спустя несколько дней, стянув к городу крупные воинские части. Карантинные меры против эпидемии холеры в 1830–1831 гг. вызвали бунты в Тамбове и Петербурге, возбужденные толпы громили больницы, убивали врачей, которых считали виновниками эпидемии. Летом 1831 г. карантин стал поводом для восстания военных поселян в Старой Руссе. Восставшие убили нескольких офицеров, арестовали остальных и стали назначать командиров из своей среды. Волнения охватили почти все поселенные округа Новгородской губернии. Николай I заявил: «Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные». Беспорядки были подавлены военной силой, свыше четырех с половиной тысяч поселян были преданы суду. События 1830–1831 гг. были показателем острой социальной напряженности. Вяземский заметил: «Любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле всемогущей оказывается здесь решительно. Изо всего, изо всех слухов, доходящих до черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный».

В ноябре 1830 г. началось восстание в Варшаве, которое Николай I воспринял как личное оскорбление. За полтора года до этого, в мае 1829 г., он как польский король исполнил неприятный ему обряд коронации и присягнул на верность конституции. Против повстанцев, которые объявили о свержении династии Романовых с польского престола, были направлены войска И. И. Дибича, которого затем сменил И. Ф. Паскевич. К осени 1831 г. восстание было подавлено, что дало возможность Николаю I покончить с главным конституционным начинанием Александра I, с общественными надеждами на возвращение правительственного реформизма. В феврале 1832 г. был издан Органический статут, по которому Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью Российской империи. Российский император делался наследственным обладателем польской короны, и отпадала необходимость отдельной коронации. Польский сейм был ликвидирован, польская армия распущена.

В 1847 г. на Украине было раскрыто тайное Кирилло-Ме-фодиевское общество, организаторами которого были литераторы и историки Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш, Н. И. Гулак, близок к обществу был поэт Т. Г. Шевченко. Правила общества были основаны на идеалах христианской нравственности, они предусматривали отмену крепостного права, равенство граждан и, главное, создание федерации славянских народов с центром в Киеве. Влияние его идей было незначительно. Однако глава III Отделения А. Ф. Орлов потребовал, чтобы цензура с особым вниманием следила за теми учеными и литературными сочинениями, «где дело идет о народности или о языке Малороссии и других подвластных России земель, не давая любви к родине перевеса над любовью к Отечеству, империи и изгоняя все, что может вредить последней любви, особенно о мнимых настоящих бедствиях и о прежнем, будто бы необыкновенно счастливом, положении подвластных племен».

Николаевское правительство и европейская «весна народов» 1848 г. Поводом для дальнейшего усиления цензурного гнета стала европейская «весна народов» 1848 г. Уже в феврале был создан Секретный комитет под председательством А. С. Меншикова для пересмотра издающихся в России журналов. От журналистов требовалось содействовать «правительству в охранении публики от заражения идеями, вредными нравственности и общественному порядку». По рекомендации этого комитета 2 апреля был учрежден Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений. Во главе его был поставлен генерал Д. П. Бутурлин. Задачей его комитета был сплошной просмотр всех печатных изданий, выходивших в России, надзор за цензорами, редакторами и издателями. Деятельность Комитета давала основание современникам говорить о стремлении правительства ввести в России единомыслие. Создание Комитета означало дальнейшее развитие идеократии. Последние годы царствования Николая I вошли в историю как «мрачное семилетие».

Действия правительства оправдали предсказание историка С. М. Соловьева: «Нам, русским ученым, достанется за эту революцию». Попытка Уварова выступить с благонамеренной защитой университетского преподавания привела к тому, что он был отправлен в отставку. Новый министр П. А. Ширинский-Шихматов ограничил преподавание политической экономии, философии и правовых дисциплин, поощрял занятия богословием. Резко сократилось число студентов, была повышена плата за обучение. Отлаженная образовательная система оказалась на грани развала. Соловьев констатировал: «Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать взращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось». Реакция торжествовала.

На протяжении всего правления Николая I основной опорой самодержавия были доведенный до предела милитаризм, безграничная регламентация, бюрократическая централизация, они определяли прочность режима, которая долгое время удивляла Европу и внушала чувство бессилия его подданным. Такая политика создавала иллюзию стабильности, но в действительности обрекала страну на застой, на экономическое и социальное отставание от передовых европейских государств.

При Николае I самодержавная инициатива, измельчавшая во время аракчеевщины, перестала определять развитие страны. Передовое общество не шло за властью, как в екатерининские времена и в первые годы александровского правления, но находилось в постоянной к ней оппозиции. Присущее императору стремление сохранить незыблемыми устои самодержавия обрекало страну на консервацию обветшавшего сословного строя и крепостных отношений. Самодержавие из творческой силы исторического развития превратилось в режим личной власти, внешне могущественный, но безответственный и губительный для России.

Из книги Между Азией и Европой. История Российского государства. От Ивана III до Бориса Годунова автора Акунин БорисХрупкое самодержавие Система власти, существовавшая при слабоумном Федоре, как ни странно это выглядит из сегодняшнего дня, была много прочнее. «Блаженного» царя любили и наделяли всякими симпатичными чертами; распорядительного правителя побаивались и, в общем,

Из книги История России. ХХ – начало XXI века. 9 класс автора Волобуев Олег Владимирович§ 3. САМОДЕРЖАВИЕ И ОППОЗИЦИЯ «ОХРАНЯТЬ НАЧАЛА САМОДЕРЖАВИЯ». Николай II, вступивший на престол в 1894 г., уже в первой своей речи на встрече с общественностью заявил, что будет «охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный

Из книги Народная монархия автора Солоневич ИванСАМОДЕРЖАВИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ Нам могут сказать: все это, может быть, теоретически и хорошо, но практически все это - утопия. И мы можем отве т ить - это не утопия, а факт. Не беспочвенные посулы для будущего, а совершенно реальная историческая действительность. В самом деле

Из книги Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. 1911-1920 автора Литтауэр ВладимирГлава 2 НИКОЛАЕВСКОЕ КАВАЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ Единственное военное училище в имперской России, Corps des Pages (Пажеский корпус), готовило офицеров для службы во всех родах войск. Остальные военные школы были специализированными заведениями: пехотными, кавалерийскими,

Из книги Отечественная история: конспект лекций автора Кулагина Галина Михайловна10.4. Самодержавие и крестьянский вопрос Одной из кардинальных проблем российской действительности была проблема крепостного права. Во время любых попыток реформирования в стране неизбежно ставили вопрос о ее разрешении.Начало царствования Александра I ознаменовалось

Из книги Зверь на престоле, или правда о царстве Петра Великого автора Мартыненко Алексей АлексеевичСамодержавие Нам, русским людям, прирожденным государственникам, никакого «велосипеда» для созидания монархической державы изобретать не требуется. У нас он давно имеется. Это тот тип государственного устроения, который вывел нашу страну из глубочайшего кризиса еще

Из книги Новейшая история России автора Шестаков ВладимирГлава 2. Самодержавие и революция § 1. Российское самодержавие накануне революции.«Править в соответствии с волей Божией для благополучия подданных». Россия вступила в XX в. неограниченной самодержавной монархией. Вся полнота власти законодательной, исполнительной и

Из книги Начало России автора Шамбаров Валерий Евгеньевич43. Как рождалось самодержавие Ради прочного мира и согласия на Руси Василий Темный искренне был готов предать прошлое забвению. Уж на что Иван Можайский никак не мог претендовать на теплые чувства – хронический подлец и изменник, соучастник ослепления государя. Но

Из книги История религий. Том 1 автора Крывелев Иосиф Аронович«ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ И НАРОДНОСТЬ» Со времен Петра церковью управлял Синод во главе с обер-прокурором - светским чиновником. В состав Синода входили некоторые местные епископы, созывавшиеся на заседания по специальному разрешению царя. Хотя все вопросы на этих

Из книги Последние дни Романовых автора Вильтон РобертКрасное самодержавие Доказано, что Уральский Совет не знал, что делали люди, участвовавшие в избиении: Юровский, Голощекин - агенты Свердлова - и их помощники-статисты: Войков, Сафаров и Сыромолотов. Белобородов исполнял приказания Голощекина.Я привел имена членов

Из книги Приживется ли демократия в России автора Ясин Евгений Григорьевич4. 1. Самодержавие Практически весь поддающийся систематическому анализу период существования российской государственности, по крайней мере от Ивана IV до 1905 года, у нас была одна форма правления – самодержавие. Можно, конечно, вспомнить период собирания Москвой русских

Из книги Император Николай II. Жизнь, Любовь, Бессмертие автора Плеханов Сергей НиколаевичПравославие, самодержавие, народность Религиозное мировоззрение императора Николая наложило отпечаток и на политическую жизнь страны, и на противостояние идей. Воспринимая внешний мир, как несовершенное отражение того мира, где властвует высшая правда, царь пытался в

Из книги Капитал Российской империи [Практика политической экономии] автора Галин Василий Васильевич Из книги Полное собрание сочинений. Том 7. Сентябрь 1902 - сентябрь 1903 автора Ленин Владимир ИльичСамодержавие колеблется… Самодержавие колеблется. Самодержец сам признается в этом публично перед народом. Таково громадное значение царского манифеста от 26 февраля, и никакие условные фразы, никакие оговорки и отговорки, переполняющие манифест, не изменят

автора Ленин Владимир ИльичСамодержавие и пролетариат Россия переживает новую волну конституционного движения. Современное поколение не видало еще ничего подобного теперешнему политическому оживлению. Легальные газеты громят бюрократию, требуют участия представителей народа в

Из книги Полное собрание сочинений. Том 9. Июль 1904 - март 1905 автора Ленин Владимир ИльичЕвропейский капитал и самодержавие Социал-демократическая печать указывала уже неоднократно, что европейский капитал спасает русское самодержавие. Без иностранных займов оно не могло бы держаться. Французской буржуазии было выгодно поддерживать своего военного

С.БУНТМАН – А мы продолжаем программу «Не так!», и я хочу напомнить, что все тексты вы можете читать на наших… вы можете читать на нашем сайте, точно так же вы можете читать и большие программы «Не так!» наши, и рубрику «Маленькие трагедии великих потрясений», рубрику Елены Сьяновой. Читайте, комментируйте – кстати, вы этим и занимаетесь. Вот здесь говорят: «Повторите информацию о встрече Бориса Акунина». Что Вы имеете в виду? Если сегодняшний, вот, замечательный семинар, «Достоевский и глобализация», и вот это будет в Высшей школе экономики в 14 часов, Вы можете успеть, если прямо сейчас побежите и не будете слушать программу «Не так!». Вы сегодня в 10 часов, может быть, слушали интервью с переводчиком «Братьев Карамазовых» на японский, книгой, которая разошлась – сейчас уже проданных экземпляров количество превысило миллион сейчас. И вот это феноменальное… вот, и тираж, и перевод – вы о нем сегодня слышали, может, еще услышите, но встретиться и с Борисом Акунином, и с его контр-партнером японским, вот, по нашим общим связям вы можете в 14 часов, если успеете. А мы переходим к нашей теме. Это совместная программа с журналом «Знание – сила». Сегодня мы решили вернуться к эпохе Николая I вместе с Андреем Левандовским. Андрей, добрый день!

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Добрый день!

С.БУНТМАН – Очень обычно сравнивают все вертикальные эпохи, и Николай I, и все формулировки девизов этих эпох. И может быть, анализ окончания этой эпохи. И то, что делала власть, и идеал самодержавия, которого достигала. И если можно так сказать, безвыходный идеал?

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да, это очень хорошее определение. Потому что название-то у нас у передачи «Апогей самодержавия», оно заимствовано – был очень хороший очерк Преснякова, историка прошлого века. И очерк емкий, и название отличное. Это высшая стадия развития той системы, которая создавалась в России веками. Наверное, с первых московских князей, если так брать, условно. И которая именно Николаем была доведена до ума. Вот, порядок был приведен в порядок в идеальный. Ощущение идеала было сильное, и в то же время, вот, мы говорили с вами, идеал оказался тупиком, как это нередко бывает. Вот это очень серьезная проблема – чувствовать себя на взлете, чувствовать себя на апогее, и в то же время ощущать, что этот апогей – тупик.

С.БУНТМАН – Но вот если мы ощущаем… Эпоха Николая I. Эпоха Николая I, которая сразу и попытки реформ, и приходит Николай I, и реформы как-то угасают еще при Александре. Николай I тщательно, после бурных событий своего воцарения, приводит все в порядок. В какой он порядок приводит, и насколько этот порядок был, ну, такое, плохое слово, самоигральный, т.е. он, как бы, мог сам действовать.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Вообще, как бы, вот, Николай – он человек… слово «простой» не подходит, он человек конкретный, я бы сказал. Очень не любивший отвлеченности, рассуждения. И в то же время он идеолог. Или, по крайней мере, человек, воспринявший идеологию раз и навсегда. Он карамзинист, я бы сказал. Хорошо известно, что он Николая Михайловича уважал чрезвычайно. У него в личном фонде хранится до сих пор «Записка о древней и новой России», переписанная писарским почерком для постоянного пользования. И вот это две главные карамзинские идеи: самодержавие совершенно необходимо России, это ее спасение, это единственный возможный строй. Это характеристика строя. И характеристика самодержца. Четкая дефиниция: самодержец и деспот. Вот Павел, по определению Карамзина, скомпроментировал идею самодержавия, превратив его, самодержавие, в деспотизм. «Самодержец – слуга народа», так не написано, но это человек, который на себе несет крест. Т.е. быть самодержцем в России это не синекура, это не подарок судьбы, это тягчайшее испытание. Т.е. самодержец должен помнить о том, что он отвечает за это огромное пространство, за этот народ. И у Николая это ощущение было очень сильно развито. Я думаю, что это один из самых ответственных людей на престоле.

С.БУНТМАН – Если его сравнить… если его сравнить с братом, если его сравнить с отцом – вот такие вот, ответственные… и пожелание Пушкина «во всем быть пращуру подобен» - вот, как-то он… как соотносил, с кем себя соотносил Николай? С Петром соотносил себя? С кем?

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Вы знаете, вот, вопрос не простой, потому что он, конечно, самоценен. Он брата очень любил. Он любил, причем любил его искренне, любовь, в частности, выражалась в том, что он собирал все документы, связанные с Александром, и клал их под сукно, или даже уничтожал, и прочее. Это уже само по себе показывает, что брата он любил, но считал брата скомпроментированным всем ходом его правления. Вот один из первых документов, который из-под его пера вышел, уже в качестве государя – это письмо Константину, еще одному брату…

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – …бывшему царем, можно сказать. Недолго. Бывшему царем недолго. И вот там у него очень любопытно, слово «порядок», как бы сказать, в двух ипостасях постоянно проходит. «Порядок Александровский» - в кавычках, условно говоря: переходы с одной системы на другую, отсутствие четкого и ясного курса. И Порядок с большой буквы – порядок, который создавался веками, и который он, Николай, будет устанавливать. Т.е. Александр – это не пример для подражания, а это, как бы сказать, от чего отталкивается. О Павле и говорить не приходится – павловское царствование нуждается в особом, как бы сказать, анализе…

С.БУНТМАН – И Николай это понимал, что это… что говорить, вот, о царствовании отца… которое он, в общем-то… ведь это же, Николай и Михаил – это же вторая пара сыновей. Первая пара, уже выросших… при Екатерине еще выросших мальчиков…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да, да, да.

С.БУНТМАН – Александр, Константин. А Николай и Михаил – это уже пара совсем маленьких.

Вот противостояние Александр – Павел очень четко просматривается. Ясно, что отец и сын друг друга не любили, и у них были к тому взаимные основания. А с Николаем Павел очень любил возиться – ну, с ребенком с маленьким. Но отца, судя по всему, Николай толком не помнил, и вот, в памяти вот такой, государя, это царствование, по-моему, особой роли не играло. Тем более, он очень не любил беспорядка, а царствование Павла, оно… повторю, оно очень любопытно. Но оно получилось очень хаотичным и плохо кончилось.

С.БУНТМАН – Хотя стремление к порядку как раз и было.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Было, было. Но там, как бы сказать… вот я понимаю, тут действительно можно подвести одно к другому: у Павла огромное стремление к справедливости, к государственному благу. Но он себя видит единственным источником этого блага, этой справедливости. У Николая, пожалуй, тоже есть то же самое стремление, но Николай, он более государственный деятель. Он лучше понимает значение структур, он умеет их создавать, развивать и умеет на них опираться. Павел зациклен на самом себе как источнике всего – а так управлять невозможно огромной страной. Николай, он гораздо более прагматичен. Спокоен, взвешен. И в сущности, он хорошо владеет ситуацией. На протяжении почти всего своего царствования.

С.БУНТМАН – Какие он ставит главные прагматические для себя задачи?

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Я думаю, что главная определяющая, хотя не единственная – все остальное вытекает из этого все-таки, но вытекает многое – это наведение, сохранение, поддержание вполне определенного порядка. Порядка, который создавался веками, как Николай это понимает, порядка… ну, мы привыкли называть это самодержавно-бюрократическим строем на крепостной основе. Вот наш сленг, он, так сказать, уже десятилетиями устоялся. Но в принципе, действительно: власть принадлежит царю, он опирается на бюрократическую систему, которую сам монтирует. А основой этой системы является крепостной строй. Вот у Николая, конечно, порядок – это основное. Он относился к тем людям, которые встречаются на всех уровнях жизни, искренне верящих в то, что можно навести образцовый порядок и его поддерживать, ну, не вечно, но очень долго. Что, наверное, неправильно по определению.

С.БУНТМАН – Т.е. порядок… Он должен дойти до незыблемой какой-то формы…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Совершенно верно.

С.БУНТМАН – …своей, в ней остаться…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – В ней остаться. Есть идеал, это идеалы достижимые – эти идеалы реализуются на практике и наступает… ну, Царство Божие на земле – сильно сказано, но что-то близко к этому. Теория официальной народности ведь, собственно, трактовала николаевское правление как идеал бытия русского народа. Т.е. идеология как раз работала на то, что «мы живем в идеальной стране». И главное – эти идеалы сохранить как можно дольше.

С.БУНТМАН – И как это воплощалось? Через какие тенденции, через какие документы, какими мерами? Ну вот, вот самые главные. Потому что вот это какие-то, вот, меры пронизывающие были всегда.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да.

С.БУНТМАН – Вот пронизывающие меры у Николая Павловича были?

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Николай довел, повторяю, до ума вот самодержавно-бюрократическую систему. Она монтировалась веками, и сейчас, наверное, на всех этапах не стоит останавливаться. Но он действительно привел ее в образцовый порядок. Вот знаете, могу картину даже такую… я ее хорошо себе представляю, я, вот, помню, когда работал с этими проблемами, она просто зримо возникла. Вот Николай, повторяю, человек чрезвычайно ответственный. Петербуржцы знали, что царь встает чуть ли не раньше всех в городе – уже где-то в 6 он на ногах, в 7 в его кабинете угловом в Зимнем дворце вот эти знаменитый шандалы, поделеные абажурами, и он начинает государственную деятельность. Через него проходит масса материалов и документов, он видится с министрами, директорами департаментов, принимает послов. Он дает указания принципиальные общего характера. Они тут же спускаются на уровень министерский. Там они…

С.БУНТМАН – Тут же – в этот же день?

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – В ближайшее время. Сроки…

С.БУНТМАН – В ближайшее время.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да. Сроки устанавливались, и они были короткие, их нужно было выдерживать. Значит, в министерствах, в департаментах общие царские идеи приобретают форму указов, рескриптов, распоряжений, и курьеры, курьеры, сотни курьеров, фельдъегеря – ну, не сотни, десятки, - каждый день из Петербурга отправляются в губернские столицы. Тула, Калуга, что у нас в Сибири… Тобольск и т.д.

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Там, на губернском уровне, все это воспринимается, воспринимается именно, как бы сказать, в условиях данного региона, и спускается на уровень уездных: капитан-исправники, земские заседатели, уездные казначеи. Система работает. Вот эта вот, как бы сказать, предельная централизация, и у Николая всегда рука лежит на пульте управления. От него идут импульсы вниз, а снизу идут импульсы – отчеты и прочее – которые сходятся на его рабочем столе.

С.БУНТМАН – Ну, вертикаль или такая, пирамида замечательная.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Причем отработанная, жесткая… Но были проблемы, о которых…

С.БУНТМАН – Вот о проблемах мы поговорим, я думаю, во второй части. Задавайте свои вопросы, делитесь своими соображениями. Чрезвычайно важная эпоха для понимания, скажем так, Россией самой себя.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да.

С.БУНТМАН – Мы через пять минут продолжим программу с Андреем Левандовским. Задавайте вопросы.

НОВОСТИ

С.БУНТМАН – Мы продолжаем нашу программу. Николай I и апогей самодержавия. Андрей Левандовский у нас в гостях. Вот Андрей, я сейчас прочту три или четыре сообщения, они очень характерны. «Почему, казалось бы, невероятная консолидация власти в одних руках, супер-вертикаль привела к чудовищной катастрофе Крымской войны?» Очевидный вопрос. Дальше, совершенно другое, Марина из Петербурга спрашивает: «Правда ли, что именно николаевские крестьянские комиссии под руководством Киселева заложили будущую основу освобождения крестьян?» Третья: «Николай I – это Сталин вчера. Мое отношение к нему сформулировано Герценым и Толстым» - Наташа из Москвы. И последнее, Макс нам пишет: «Знаю, что именно при Николае коррупция в России достигла чудовищных размеров и привела к коллапсу во время Крымской войны». Вот, четыре здесь аспекта. Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – А что будем делать?

С.БУНТМАН – Нет, ну вот действительно… начнем по-порядку.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – По-порядку, действительно.

С.БУНТМАН – Это очень важные линии, где, в общем-то…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Совершенно верно, они действительно очень толково, вот, охватывают весь комплекс…

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Ну, не весь, но значительную часть комплекса проблем.

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Значит, вот, первый вопрос насчет того, вот такая концентрация и такие последствия. Это проблема, которую, наверное, всегда порождает бюрократия всех времен и народов. Значит, вроде, все очень хорошо организовано, Николай в этом плане – формалист и педант. У него формальная дисциплина на высоком уровне. На каждую входяющую бумагу строго должна прийти исходящая и т.д. Но этот порядок носит именно формальный характер. Я, чтобы просто не предаваться отвлеченным рассуждениям… вот, Герцен был упомянут, у меня любимые есть у него страницы, характеризующие суть дела очень хорошо. Он же работал в системе не по своей воле, дважды – сначала в Вятке, потом в Новгороде. И то, и другое было удивительно. Во-первых, сам факт, что человека ссылают, назначая на высокое место в губернском правлении. За границей потом ему не верили, когда он говорил, что… не верили, что он был сослан. Значит, Герцен пишет о своем разговоре с казанским губернатором Корниловым… извините, с вятским губернатором Корниловым, который ему рассказал о том, как он начинал свою деятельность. Герцен поинтересовался, почему вот такой неглупый человек ничего не делает, обладая очень серьезными полномочиями. С университетским образованием, явно с хорошими намерениями. Тот рассказал вкратце. Он говорит: «Я пришел, молодой, полный сил, задора – там, в Казани, в Рязани, неважно, - ну, горы сверну. Пришел – у меня лежит бумага, на которую нужно давать срочный ответ. Входящая, значит, сверху. Я ее прочел – раз, другой, непонятно ничего. Написано по-русски, вроде… понятны слова, непонятен смысл. Ну, я новый человек, зову управляющего делами – он ничего объяснить не может. Как быть? И ясно только одно: отвечать надо немедленно, иначе будет плохо. «Так у меня Иван Иванович, столоначальник», 30 лет на такие бумаги отвечает. Позвать Иван Иваныча. Просит объяснить, он вообще ничего… не говорящий чиновник, он только мычит, как он будет отвечать? «Да ответит». Вот, я решил провести эксперимент, - говорил Корнилов. – Посадил его за стол, дал перо, дал эту бумагу, положил перед ним, сказал: пиши. Он тут же начал писать, через пять минут подал мне бумагу, ничего не понятно, но совершенно очевидно, что это ответ на…»

С.БУНТМАН – Что это ответ на то непонятное.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – «Я, - говорил Корнилов, - перекрестился, послал – через какое-то время получил благодарность». Т.е. вот этот формальный порядок, он приводит к тому, что канцелярия начинает работать сама на себя. Возникает особый язык, как бы сказать, правила игры определенные, которые чиновники знают очень хорошо. У Чернышевского, помнится, есть замечательная фраза насчет того, что бюрократы живут, задрав рыло кверху.

С.БУНТМАН – Ну да, да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Главное, поймать импульс и ответить, как должно. Они живут, задрав рыло кверху, а управлять должны теми, кто внизу – вот в чем главная проблема. Т.е. при Николае машина начала работать на холостом ходу. Это было, кстати, Николаю очевидно, и он пытался предпринимать дополнительные меры, очень любопытные.

С.БУНТМАН – Вот здесь очень важно: какие меры он пытался принимать? Потому что способны ли выйти из холостого хода? Вот сцепление, сцепиться с чем-то таким вот, чтобы колеса двигались, что-то производить.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Меры чисто карамзинские. Он, государь, отвечает за все. Значит, если есть такой непорядок, скрытый формальным порядком, надо его пробивать – как? Личными усилиями. Вот при Николае совершенно особую роль приобретает ранее почти незаметная собственная канцелярия. Т.е. те дела, которые Николай считает наиболее важными… Но есть дела рутинные, обыденные – сбор податей, наведение порядка – это кое-как, даже при таком формальном порядке-беспорядке пройдет. Но то, что он считает наиболее важным, он ставит под свой личный контроль. Выделяет в особую, собственную канцелярию. И она, как яйцеклетка, начинает размножаться делением. Из небольшого ведомства, которое, в общем… ну, вело переписку царя, кое-какие наградные дела… Шесть отделений. Шесть отделений, в частности, составление нового свода законов, надзор за населением – Третье отделение знаменитое. Вот, помянутый Киселев вышел именно из Пятого отделения – государственные крестьяне. Шестое отделение – кавказские дела. Значит, имеется в виду, что чиновники по этой линии будут работать при непосредственном контакте с царем и будут работать иначе, чем все остальные. Плюс к этому Третье отделение еще брало на себя функции… как сказать? Николай говорил, что он не может растроиться, раздесятериться. Жандармы на местах – это эманация государя-императора. Они обладали очень большими полномочиями в плане контроля. Им не велено было вмешиваться напрямую, но они должны были информировать о непорядках в системе управления. Это одна из их задач, которая часто забывается. Обычно Третье отделение и жандармская система у нас характеризуются как политическая полиция и все. На самом деле, это система тотального надзора и контроля за соблюдением определенного порядка. Вот, ход, с помощью которого Николай пытался решить проблему. Т.е. то, что наиболее важно, ставить под свой личный контроль, как бы сказать, отнимая у своих собственных обычных, заурядных чиновников. Сами понимаете, это, в общем, элементы чрезвычайного положения некоторого. Да?

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – А любое чрезвычайное положение – это сигнал о том, что система-то «идеальная» не работает, или работает не так, как надо. Т.е. сами меры, принимаемые Николаем, ясно говорили о том, что он хорошо понимает, что идеал-то в значительное степени фальшивый. Он прекрасен с точки зрения внешнего оформления, и Николай от этого уйти не мог – он был, конечно, фанатик порядка; вот его бы воля, он бы управлял государством как армией. Он очень любил смотры, парады, как известно - я понимаю, почему. Огромная масса войск движется в нужном направлении, приходит в нужное время, он командует всем. Здесь казарму заменила канцелярия, а она так работать не может. Значит, здесь вот попытки командирским голосом – у него, кстати, прекрасный был голос – докричаться до разных уровней. Через своих людей. Через своих ставленников, наблюдателей и т.д.

С.БУНТМАН – Другое, более глубокие реформы. Вот, Марина, например, еще настаивает, что не стоит забывать, что слом классического образования, акцент на технические специальности подготовили кадры для дальнейшей технической революции при его сыне.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да. Да. Совершенно верно. Вот, у нас…

С.БУНТМАН – Вообще, система образования, потому что то, что начиналось при Александре, можно назвать только началом системы образования.

Вот не знаю, уложимся мы или нет, потому что интереснейший вопрос. Вот тоже внутреннее противоречие. Сергей Семенович Уваров, пресловутый создатель теории официальной народности, человек, который, как бы сказать, подводил идейный базис под николаевское правление, это в то же время человек, при котором и отчасти благодаря которому была создана великолепная система средних учебных заведений. Я думаю, что именно при Николае наши гимназии стали явлением европейского уровня. И университы были хороши. Плюс к этому действительно появляются небывалые раньше технические учебные заведения. Николай, кстати, у него задатки неплохого инженера. Он большой любитель архитектуры, но архитектуры такой, служебной, казенной, что ли. Он прекрасно разбирается, скажем, в баллистике. У него вообще, способности такие, естественно-математические скорее. Гуманитарий он не понимал, а значение технических наук понимал очень хорошо. Здесь мы будем искать какое-то противоречие? Я его, собственно… оно есть, но… понимаете, вот тут теория официальной народности. Ведь идея была какая, на чем стоял Уваров? С Александра I, с конца его правления, начинается опасение насчет европейского просвещения. Вот сто лет его вводили – начиная с Петра, буквально, насильно – оно стало работать и стало порождать декабристов, условно говоря. Т.е. людей, критически относящихся к делу. Закрыть просвещение уже нельзя, будучи европейской страной или претендуя на то, чтобы быть европейской страной. Уваров предложил дать свое просвещение, небывалое. Т.е. просвещение, которое давало бы умных, дельных, хорошо подготовленных исполнителей. Просвещение, которое не только бы давало знания, но еще и воспитывало бы верноподданных государя-императора. Т.е. вот это вот удивительное стремление лишить просвещение, европейское просвещение, его неотъемлемой части – аналитического подхода. Критического подхода к окружающему – это невозможно.

С.БУНТМАН – Но молодой совсем Пушкин, еще до Николая, писал в одной из… вот в этих своих исторических-то заметках он писал: «Свобода как неизбежное следствие просвещения».

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да, несомненно.

С.БУНТМАН – Это невозможно отделить друг от друга, это не может быть…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Невозможно.

С.БУНТМАН – И это, кстати, один из показателей того, что система может придумать какие-то свои… свою подготовку кадров, работающих на нее, свои…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Несомненно.

С.БУНТМАН – Но она не может отделаться от последствий никогда.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – У монеты есть аверс, реверс, от этого не уйдешь никак.

С.БУНТМАН – Так.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Вот сам Уваров, кстати, критикуя Александра в свое время – погромы университетов… поиски те же самые, только гротескные: там, с Библией в руках – у Николая все более прагматично. Он писал по поводу, вот, Голицина, министра просвещения тогдашнего…

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – «Они хотят найти огонь, который не жегся бы». Очень хорошо сказано. Огонь, на нем пищу можно приготовить, согреться, но он неизбежно жжется. Вот, и иначе быть не может. Т.е. вот это проблема, конечно, которую Уваров решить не мог, и кстати, решать не собирался.

С.БУНТМАН – А ее невозможно решить вот в этих рамках.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Невозможно. Совершенно верно.

С.БУНТМАН – Нужно выйти в другое измерение даже…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Совершенно верно.

С.БУНТМАН – Вот, в вертикальных рамках невозможно решить проблему.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Вот это просвещение изнутри разрушает систему. Обойтись без него система не может. Значит, это показатель, опять-таки, того, что систему надо менять. И вот знаете, тоже вот, в отношении Пушкина. Вот очень любопытно, я читал недавно одну очень хорошую работу о Бенкендорфе – ну, диссертация была отличная. Бенкендорф – это альтер-эго Николая, это самый любимый его, несомненно, сановник, они очень хорошо понимали друг друга. И там очень тонкое замечание было: Бенкендорф не любил Пушкина, Вяземского, Дельвига. И скажем, очень снисходительно относился к Полевому. Почему? Потому что Пушкин – личность. Дело не в его либеральных взглядах, а дело в том, что он не будет делать… он не будет говорить того, чего он не думает. Легкомысленный Дельвиг – то же самое. Их почти невозможно согнуть. А Полевой, который поначалу выступал как ярко выраженный либерал, - Герцен его считает своим предшественником, в какой-то степени, - который свергал авторитеты – его связали в узел в один момент. Т.е. власть подсознательно и сознательно боится личностного начала.

С.БУНТМАН – Т.е. у Пушкина свои собственные ходы.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Свои собственные.

С.БУНТМАН – И что Пушкин 31-го года – это тоже Пушкин…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да. Совершенно верно.

С.БУНТМАН – …Пушкин времен польского восстания – это сам Пушкин, как думает, да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Это его выношенные, искренние абсолютно. А Полевой, после того, как его согнули, пишет «Парашу-сибирячку». Т.е. патриотическое произведение, в которое он не верит абсолютно. Т.е. вот это вот проблема определенная. Просвещение дает личность, власть… Вот Вы знаете, еще одна литературная реминисценция, тоже меня поразившая: Николай читает Лермонтова. Вот очень любопытно. «Герой нашего времени». Он начинает читать… Письмо к императрице, он пишет: «Вот, читаю «Герой нашего времени». Не ожидал. Прекрасная вещь, отличный язык, и главное, как, вот, поставлена тема». И письмо на другой день: «Какая пакость». Значит, понимаете, он поначалу решил, что Максим Максимович – это герой нашего времени. Вот, понимаете, это искреннее желание иметь в России Максим Максимыча. Это же замечательный во всех отношениях человек, он написан так, как не напишет никакой Кукольник, Полевой. Очень обаятельный, предельно верноподданный, не рассуждающий, а только резонирующий, для которого долг – это святое. Вот таких бы побольше. А потом оказывается, что он не более чем фон, а герой нашего времени – это, вот, фигура…

С.БУНТМАН – Совсем другой человек, совсем другого слома человек, другой рефлексии.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Совсем другой человек. Который не уложится в систему никоим образом.

С.БУНТМАН – Да, да, абсолютно. Да. Вот, вот интересная вещь. Необходимость подготовки очень важных реформ, переоборудования, в общем-то, системы…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да, да.

С.БУНТМАН – Перенастройка ее. И связанная и тоже с крестьянской реформой. Ее Николай готовит, несомненно.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Готовит, несомненно.

С.БУНТМАН – Но как?

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Вот понимаете, он же человек… ну, слово «достойный», возможно, подходит. Он достойно выполняет свою миссию, так, как ее понимает. Он очень искренен. Он ситуацию понимает достаточно хорошо. Ведь совершенно очевидно, сейчас не будем вдаваться в подробности, я думаю, времени не хватает, что крепостное право к тому времени Россию уже не пускало вперед. Достаточно вспомнить постройку дороги железной, единственной при Николае, Москва – Петербург, которая строилась на крепостной основе – там крестьян брали у окрестных помещиков, сколько там, десять лет она строилась, бюджет подорвала… Ну невозможно совершенно. Действительно, как он готовит реформу. Это комиссии, точнее, комитеты. Комитеты, в которых заседает бюрократия. Комитеты секретные, они даже собираются под кодовыми названиями. О том, что делается, нельзя говорить вслух. Если приглашается кто-то со стороны, будь он хоть министр из министров – ему ничего не объясняют. Он дает справку и уходит. Вот понимаете, секретно готовить можно все, что угодно. Отменить секретно крепостное право – это невозможно. А ведь совершенно очевидно…

С.БУНТМАН – А как бы хотелось, вообще-то.с

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Хотелось, чтобы проснулись – вот…

С.БУНТМАН – Не говоря об этом, а какую-то внедрить туда систему, такую…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Незаметно.

С.БУНТМАН – Незаметную, и которая… и вот его нет.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Его нет.

С.БУНТМАН – Там что-то другое.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Это было бы замечательно. Но это, опять-таки, как с аверсом, реверсом…

С.БУНТМАН – Это невозможно.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – …невозможно абсолютно. Вот перед Николаем вставали нерешаемые проблемы. Его идеальная система ставила перед ним проблемы, которые он, часто изнемогая, пытался решить очень искреннее, ко всеобщему благу, но они не решаются. Надо было меняться. А меняться было очень страшно. Его тоже можно понять. Вот самая такая, ну, что ли, продвинутая, как сейчас бы сказали, из его реформ – это инвентарная знаменитая: жесткое ограничение барщины и оброка. Это было очень хорошо – в пользу крестьян. Но это было сделано только на территории части Украины. По одной простой причине: там помещики – шляхта, они чужие, они враги. А крестьяне в значительной степени православные. Имело смысл показать, за кого власть. Когда Николаю предложили – это всего-навсего норма, ограничение – такую же меру провести по всей России, он дал великолепный ответ – он хорошо излагал свои мысли – «Хотя я всевластный и самодержавный, я на это не пойду никогда. Я не могу ссориться с моими помещиками». Т.е. его помещики, в отличие от шляхты, это опора, и выбивать опору из-под себя – к этому он был не готов. Нужен был какой-то… потрясение нужно было, чтобы сделать шаг, вот, в этом направлении.

С.БУНТМАН – Как Россия взаимодействует с миром и с Европой? Мы об этом много всегда знаем. Мы знаем про 1848-й год, мы знаем про начало и события, предшествующие Крымской войне, но в целом как можно… Про «жандарма Европы»…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да, да, конечно.

С.БУНТМАН – Мы все-все это прекрасно знаем. Тут что-то не так, тут какой-то посыл николаевский был немножко другой. И взгляд извне, он не всегда нам говорит многое.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Ну конечно, Николай за порядок. Вот у него все-таки очень четкое отношение к революции и к либерализму тоже. Он не любит перемен, и он не любит, как бы сказать, того, что связано с понятием конституции – адвокат, самоуправление. Он не любит общественности. Он, еще будучи наследником, ездил в Англию. Матушка его, Мария Федоровна, боялась, что он там наберется идей разных, и Нессельроде даже составлял специальную записку о том, как страшна конституция и прочее… Ну это наивно было. Он побывал в Гайд-парке, побывал в парламенте и сказал, что вот, если бы, не дай Бог, в Россию это пришло, он просил бы у Господа, чтобы тот смешал языки. Чтобы… или сделал немыми. Потому что это начало конца, в общем-то. С его точки зрения, это все лишнее совершенно. А вот Европа в этом плане для него, по-моему, в значительной степени, преддверие России. Франция – источник хаоса, Англия – возможный союзник, потому что в Англии есть какой-то определенный порядок. Ему не очень понятный и совсем неприятный, но…

С.БУНТМАН – Но устойчивый.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – …стабильный, стабильный, устойчивый, совершенно верно.

С.БУНТМАН – Тем более, мы видим эту Англию во время Николая – Англия, которая действительно порядок некий устанавливает.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Устанавливает, несомненно. А что касается Европы ближней – ну вот, Пруссия, Австрийская империя – здесь была попытка играть роль некоего патрона. Если Александр был на равных, даже в какой-то степени Меттерних его, австрийский канцлер, под себя подминал, то Николай вел политику очень четкую. Т.е. это попытка внутреннюю политику продолжить в политике внешней, несомненно. Но там другой материал, к сожалению. Труднее поддающийся.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Все мы, знаете, служим каким-то определенным схемам, неизбежно.

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Все мы их нарабатываем. Вот у меня есть, конечно, концепция, от которой мне очень сложно отойти – все получается очень хорошо и стройно. Вот это вот идеальное внешне государство, которое, на самом деле, является… система, которая на самом деле является своеобразной ловушкой. Для того, чтобы из этой ловушки выйти, вырваться… вот, кстати, надо было с помещиками рискнуть поссориться. Нужно было предпринять решительные радикальные шаги. И совершенно очевидно, что без потрясений это невозможно. Крымская война была таким потрясением. О причинах ее тут тоже можно долго говорить и спорить, но недооценка… Ведь англичане, конечно, за нос провели государя-императора. Вы знаете, здесь верное наблюдение есть: он очень тонкую политику, он оказался прекрасным дипломатом поначалу. Он ведь добился максимум возможного. Ункяр-Искелесский договор поставил Боспор и Дарданеллы под контроль России. Без пролития капли крови. Он великолепно сыграл на внутренних противоречиях в Османской империи. Но, вот, верное замечание: у него закружилась голова после 48-49 годов. Вся Европа пришла в состояние хаоса. В Молдавии за какую-то конституцию боролись, на окраине Османской империи. Россия, как гранитный утес, устояла, помогла Австрии справиться с венгерским восстанием, навела порядок на окраинах, и было такое ощущение… ну, это у него подходы, по-моему, такие в конце царствования: есть два субъекта, Россия и Англия, можно и нужно договариваться. Франция – она погружена в хаотическое состояние, а Пруссия и Австрия ничего из себя серьезного не представляют. Вот это предложение делить Османскую империю, оно постоянно проходит – секретное предложение. «Наследство больного человека».

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Это николаевское выражение. Надо помочь ему благополучно скончаться и поделить. Англичане лет 6-7 не говорят ни «да», ни «нет», в это время всеми силами сближаясь с Францией, особенно после прихода Наполеона.

С.БУНТМАН – Что было немыслимо для русской дипломатии.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Совершенно верно. И она проглядела все это. Или просто не рискнула царя поставить… информировать должным образом. Известно, что вот этот подбор министров-исполнителей, Нессельроде прямо говорил, министр иностранных дел: «я рупор идей Вашего Величества». От рупора какой совет? Он очень информирован, очень знающий. Но он боится слово сказать в противоречие царю. Вот отсюда и результаты. Ну, о технических проблемах мы говорили, они все-таки сказались.

С.БУНТМАН – Да. И технические проблемы, и технологические.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – И технологические.

С.БУНТМАН – Проблема связи, принятия решений.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Несомненно. Читаешь, вот, материалы, связанные… ну, зарубежную литературу о том, каково было англичанам и французам в Крыму, и все-таки удивляешься, как мы войну проиграли, потому что такой тоже хаос, особенно у англичан.

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да.

С.БУНТМАН – Кстати, англичанами написана очень хорошая история Крымской войны. Просто замечательная.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Да. Объективная достаточно.

С.БУНТМАН – Объективная, огромная, аналитическая история.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Вот что характерно, не боятся показывать «товар лицом», потому что действительно, хаос жуткий, и такое ощущение, что вообще, все умрут с голоду и от болезней – вот этой зимой 1854-55 годов. Ничего не подготовлено, проблемы со снабжением хуже, чем у русской армии. Но тем не менее, кстати, прошел год, и все наладилось. Относительно.

С.БУНТМАН – Да. Причем английская армия, английская армия тогда… самое главное у нее было: именно… там происходило то, что происходило в российском государстве.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Пожалуй.

С.БУНТМАН – Там абсолютная неинициативность и безответственность офицеров…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Несомненно.

С.БУНТМАН – …о которой очень много пишут английские историки.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Еще, если обратить внимание: там сразу в парламенте буря, запросы, газетная кампания – и начинает наводиться какой-то порядок.

С.БУНТМАН – Да. Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – В отличие от наших русских дел.

С.БУНТМАН – В России очень интересно, что армия оказалась лучше государства.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Лучше государства.

С.БУНТМАН – Лучше государства организована, в Англии оказалось наоборот.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Вот Грановский, мой любимый герой, я им всегда занимался, он писал по этому поводу в одном из писем: «Господи, вот это вот искупление России, ведь было же место, Крым, где собрались такие люди».

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Это искупает многое другое.

С.БУНТМАН – Ну что ж, сделаем вывод. Можно ли утверждать, как пишет нам Александр, что «Николай I, сжав пружину, заложил мощный камень в фундамент революции 1917 года»?

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Ой, далеко.

С.БУНТМАН – Далеко.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Далеко. Потому что…

С.БУНТМАН – Но в принципе, это такой, закладной камень.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Закладной камень. Но шансы были еще хорошие, еще шансы были у Александра II…

С.БУНТМАН – И при Александре, да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Александр III, если бы… Ну, «если бы» - это уже почти как «не так». Вот. Это особый разговор уже.

С.БУНТМАН – Да. Да. И были еще поворотные моменты, но во всяком случае, исторически осознать то – и попытки этого были ведь в России – осознать то, что это действительно тупиковый идеал.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Мне представляется, что это остановка на пути.

С.БУНТМАН – Да.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Остановка на пути, в то время как желательно было бы не останавливаться. Вообще, останавливаться на историческом пути надолго нельзя, несомненно.

С.БУНТМАН – Но заманчиво.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Заманчиво, заманчиво…

С.БУНТМАН – Но как же заманчиво – что и показали, там, 80-е годы…

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Ну и потом, как же вспоминали: это время отдыха, расслабки, порядок, спокойно, никаких серьезных проблем, все решают за тебя.

С.БУНТМАН – Да. Заманчиво вернуться в застой.

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Заманчиво вернуться в застой.

С.БУНТМАН – Да. Ну что же, спасибо большое!

А.ЛЕВАНДОВСКИЙ – Вам большое спасибо!

С.БУНТМАН – Андрей Левандовский, мы говорили о Николае I. Родион комментирует: «Тоже раб на галерах». Я бы не сказал. Николай Павлович был гораздо точнее в своих и самоопределениях, и определении своих функций был, и гораздо серьезнее, как мне кажется. Ну что же, это программа «Не так!», совместная с журналом «Знание – сила».

Вопрос № 18. «Апогей самодержавия». Реформы Николая I.

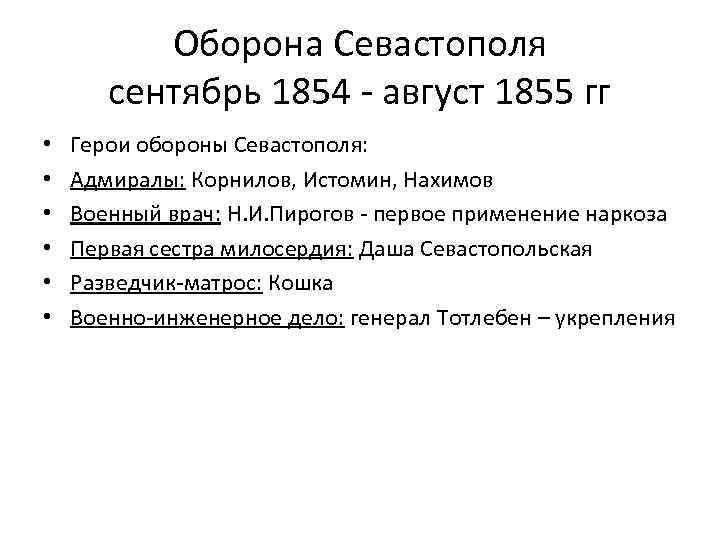

1) В царствование Николая I (1825-1855 гг.) самодержавная форма правления достигла своего апогея. Император стремился править в изоляции от общества, испытывая недоверие к нему (вызванное восстанием декабристов). Это привело к тому, что единственной опорой его абсолютной власти стал втрое выросший за годы его правления бюрократический аппарат, модернизированная полиция, покорная церковь и колоссальная армия, используемая им в первую очередь для подавления освободительных движений как внутри страны, так и за рубежом. Основной целью своего правления он ставил борьбу с революцией, для чего ужесточал контроль над всеми сферами общественной жизни путём: 1. Создания новой политической полиции – жандармерии, которая подчинялась III отделению Собственной канцелярии императора. Её деятельность была направлена не только на выявление противников режима, но и на предупреждение политических преступлений (для чего использовались слежка, доносы, тайная агентура). 2. Ужесточения цензуры. Любая критика режима и его представителей была недопустима. Цензурные права получило огромное количество государственных учреждений. 3. Реакционной политики в области просвещения. Образование вновь стало сословным (университеты и гимназии – для дворян, уездные училища – для купцов и мещан, приходские школы – для крестьян). Из программ исключались предметы, требующие самостоятельности мышления. Ужесточался контроль над сферой образования со стороны государственных органов. Предусматривались многочисленные виды репрессий против нарушителей весьма жёсткой учебной дисциплины. 4. Создания собственной идеологической доктрины, обосновывавшей незыблемость самодержавия – «теории официальной народности», разработанной С. С. Уваровым. Она пропагандировала «православие, самодержавие, народность» как якобы коренные «начала русской жизни». Они, по мнению авторов теории, означали отсутствие базы для социального протеста против абсолютизма – народ в России любит царя как отца и любовь эта базируется на прочном фундаменте православия. Теория эта внедрялась в сознание общества через образовательные учреждения, официальную печать, литературу, театр.

2) Однако, Николай понимал, что укрепить империю одними ограничениями и репрессиями невозможно. Поэтому он провел так же и ряд реформ, позволивших временно стабилизировать социально-экономическую ситуацию в империи: 1. Кодификацию законодательства, проведённую М. М. Сперанским. Она позволила несколько ограничить произвол бюрократии, неизбежный при самодержавно-бюрократическом режиме. В 1830 г. был составлен сборник всех российских законов вышедших с 1649 по 1825 годы - Полное Собрание законов Российской империи (45 книг), а в 1832 г. – на его основе – сборник действующего права – «Свод законов Российской империи» (8 книг). 2. Реформу государственной деревни (1837-1841 гг.), осуществлённую П. Д. Киселёвым. Она позволила несколько улучшить положение государственных крестьян. Было введено крестьянское самоуправление. В государственной деревне появились больницы и ветеринарные пункты. Были упорядочены рекрутские наборы, землепользование. На случай голодовок предусматривалась так называемая «общественная запашка», урожай с которой поступал в общественный фонд. 3. Финансовую реформу, (1839-1843 гг.) реализованную Е. Ф. Канкриным. Благодаря сохранению жёсткой пропорции между бумажными кредитными билетами и серебром удалось добиться бездефицитности бюджета и укрепить финансовую систему страны. Однако в целом успехи внутренней политики Николая оказались весьма ограниченными и кратковременными. Причина этого - в сохранении самодержавно-бюрократического строя и крепостничества. Они тормозили развитие страны и привели, в конце концов, к печальному концу николаевского правления – поражению России в Крымской войне (1853-1856 гг.).

Годы царствования Николая I (1825 - 1855) оцениваются историками как "апогей самодержавия".

Годы царствования Николая I (1825 - 1855) оцениваются историками как "апогей самодержавия".

Влияние восстания Декабристов на правления Николая I А. Ф. Тютчева «Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии всё видеть своими глазами, всё слышать своими ушами, всё регламентировать по своему разумению, всё преобразовывать своею волей. Он никогда не забывал, что, когда и кому приказывал, и следил за точным исполнением своих приказаний» . Порядок, к которому стремился Николай: ØСтрогая централизация; ØПолное единоначалие; ØБезоговорочное подчинение низших высшим. ØПостоянная борьба с революционны движением, гонение на все передовое и прогрессивное в стране

Влияние восстания Декабристов на правления Николая I А. Ф. Тютчева «Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии всё видеть своими глазами, всё слышать своими ушами, всё регламентировать по своему разумению, всё преобразовывать своею волей. Он никогда не забывал, что, когда и кому приказывал, и следил за точным исполнением своих приказаний» . Порядок, к которому стремился Николай: ØСтрогая централизация; ØПолное единоначалие; ØБезоговорочное подчинение низших высшим. ØПостоянная борьба с революционны движением, гонение на все передовое и прогрессивное в стране

Одной из первоочередных задач внутриполитического курса Николая I было укрепление полицейскобюрократического аппарата, учреждались многочисленные секретные комитеты и комиссии, находившиеся в непосредственном ведении царя и часто подменявшие министерства.

Одной из первоочередных задач внутриполитического курса Николая I было укрепление полицейскобюрократического аппарата, учреждались многочисленные секретные комитеты и комиссии, находившиеся в непосредственном ведении царя и часто подменявшие министерства.

В центре внимания правительства Николая I стояли три важнейшие проблемы: административная - совершенствование государственного управления, социальная - крестьянский вопрос, идеологическая - система просвещения и образования.

В центре внимания правительства Николая I стояли три важнейшие проблемы: административная - совершенствование государственного управления, социальная - крестьянский вопрос, идеологическая - система просвещения и образования.

Принцип режима личной власти монарха воплотился в разросшейся "собственной канцелярии" царя. Канцелярия царя стала ее I отделением, в обязанности которого входило подготавливать бумаги для императора и следить за исполнением его повелений.